鎌倉北東部にある人気のある神社

鎌倉市二階堂にある神社、『鎌倉宮』に行ってきました。

建武中興十五社という南朝側の皇族・武将などを主祭神とする15の神社のうちの一つだそうです。1333年の後醍醐天皇による建武の新政は武家社会から天皇中心社会に権力が戻った出来事として、江戸幕府から実権を取り戻した明治天皇にとっては意義深いもので、明治以降、建武の新政(建武の中興)に関わった人物を祀る神社が各地に建てられたのだそう。

場所はこちら

| 所在地 | 神奈川県鎌倉市二階堂154 |

|---|---|

| 祭神 | 護良親王(大塔宮) |

| 創建 | 明治2年(1869年) |

鳥居

社号標

ゆったりとした境内。

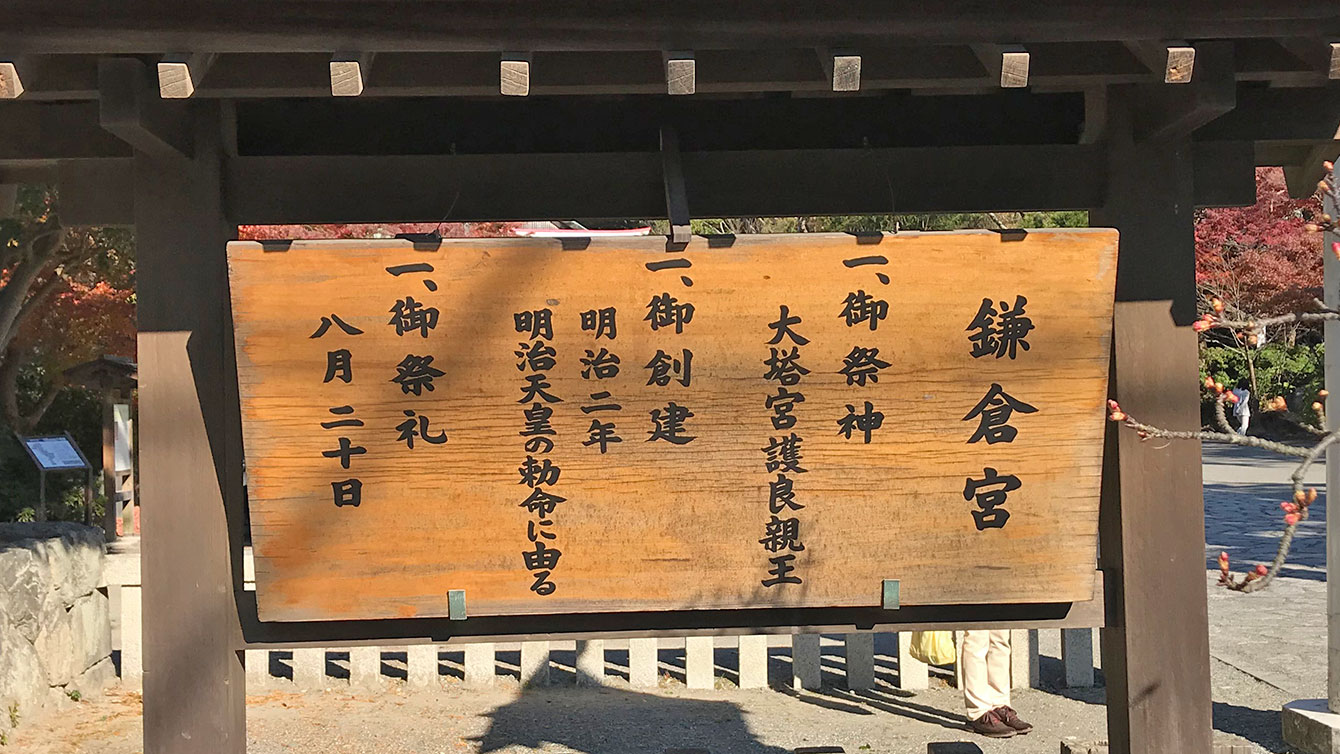

観光案内版

観光案内板によると

後醍醐天皇の皇子である護良親王を祭神とする神社です。

護良親王は、後醍醐天皇の鎌倉幕府倒幕の動きに呼応して幕府軍と戦うなど貢献しました。

幕府が滅亡し天皇親政が復活(建武の新政)すると征夷大将軍に任じられましたが、その後足利尊氏と対立して捕らえられ、二十八歳で非業の最期を遂げました。社殿の後ろ手に残る土牢が親王最期の地と伝えられています。

十月には境内で薪能が催されます。

広々とした境内の右手には休憩所があり、その奥が社務所になっているのですが、紅葉がきれいに色づいていました。

階段を登ると左手に手水舎

手水舎の石がとてもいい感じです。

右手には社務所があり、御朱印はこちらでもらいます。

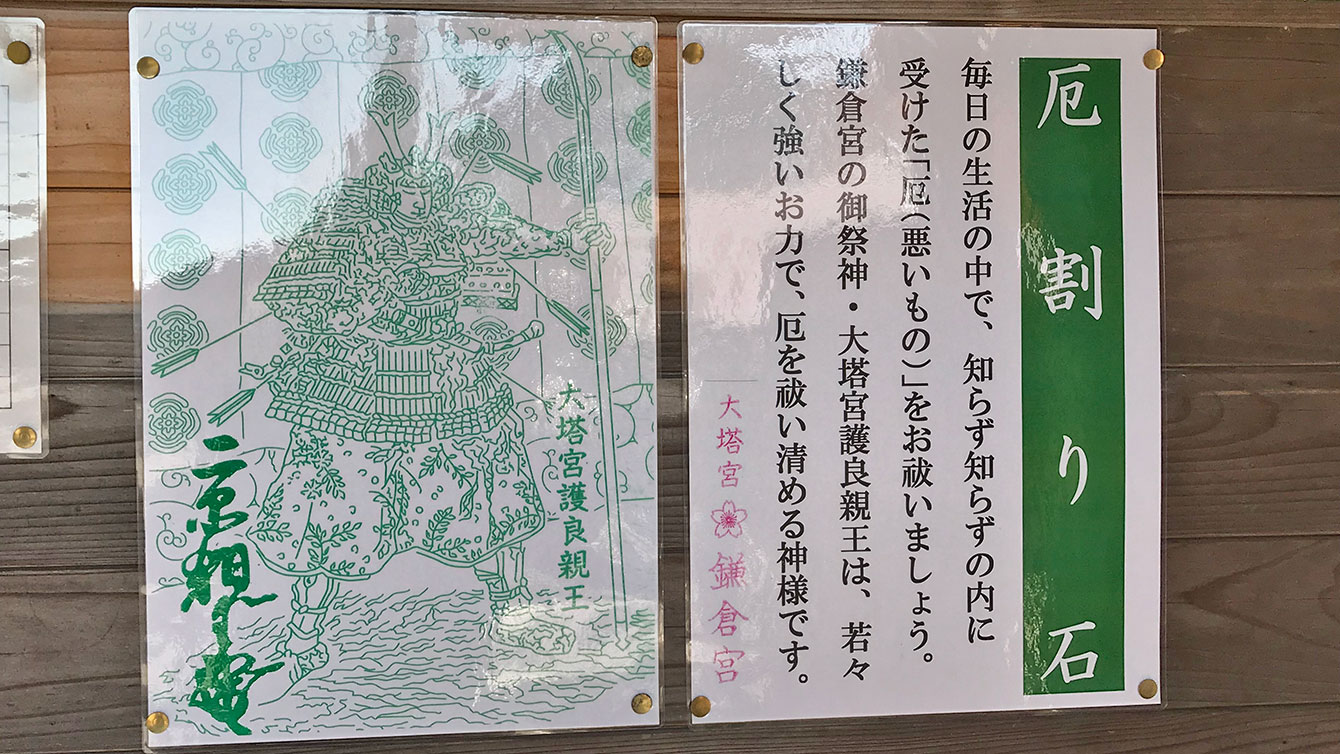

写真右手にある石が厄割り石。

100円を納め、かわらけに息を吹きかけて厄をのせ、厄割り石に向かって投げつけて厄を割ります。

役割り石の説明と大塔宮護良親王。

村上社

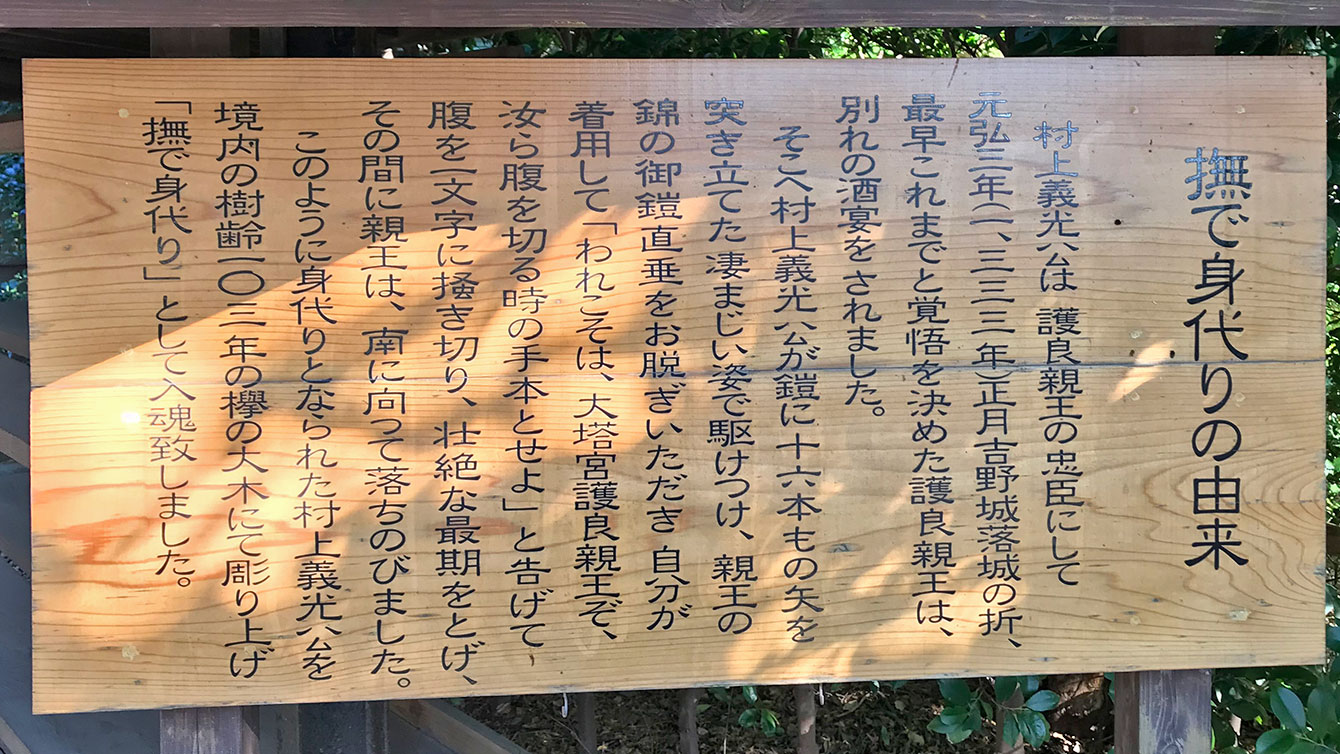

樹齢103年の欅から削り出された『撫で身代り』像

撫で身代りの由来。

護良親王の身代りとなって切腹して時間を稼いだということなんでしょうが、この手の美しき自己犠牲の精神は現代のアニメや少年漫画などの精神にも引き継がれている気がしますね。『〇〇、ここは俺に任せて先に行け!』みたいな。

境内奥には拝観料を払って見学できる土牢や宝物殿がありましたが、次の予定もあり今回はパスしました。

興味のある方はそちらも行ってみてはどうでしょうか。

鎌倉宮へのアクセスと拝観情報

鎌倉駅東口から京急バス(鎌20・4番)、大塔宮行きに乗り、『大塔宮』で下車すれば目の前です。

鎌倉駅から徒歩で向かう場合は約1.8kmで25分ほどかかります。

| 住所 | 神奈川県鎌倉市二階堂154 |

|---|---|

| 電話 | 0467-22-0318 |

| 拝観料(宝物殿) | 大人300円、小学生150円 |

| 拝観時間(宝物殿) | 9:30〜16:30 (入場は16:00まで) |

| 拝観日 | 年中無休 |

`まとめ

これまであまり深く考えたことがなかったのですが、鎌倉宮は鎌倉幕府没落後、それどころか明治時代に創建された比較的新しい神社なんですね。他の多くのお寺や神社が遠い昔の話だったのに、明治と聞いた瞬間、途端に近代の臭いがしてくるのが不思議です。

今回、久しぶりに来るまでは皿を割って、撫でるところという認識しかありませんでしたが、時代背景とかを意識して改めて鎌倉を回りだすと新たな発見があって面白いです。

いろんなお寺や神社を回ってて思いますが、『役割り石』や『撫で身代り』はコンテンツとしてなかなか強いですよね。

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitterでgappackerをフォローしよう!

Follow @gappacker 荏柄天神社|日本三天神の一つに数えられる神社

荏柄天神社|日本三天神の一つに数えられる神社 覚園寺|黒地蔵など国重要文化財の多い奥地に佇むお寺

覚園寺|黒地蔵など国重要文化財の多い奥地に佇むお寺 明王院|五大明王が祀られた北東部のお寺

明王院|五大明王が祀られた北東部のお寺 八雲神社 (大町)|厄除け開運の社

八雲神社 (大町)|厄除け開運の社 鶴岡八幡宮|源頼朝によって整備された鎌倉を象徴する神社

鶴岡八幡宮|源頼朝によって整備された鎌倉を象徴する神社 常栄寺(ぼたもち寺)|日蓮を救ったぼたもちに由来するお寺

常栄寺(ぼたもち寺)|日蓮を救ったぼたもちに由来するお寺